29 августа 2025

Вы здесь

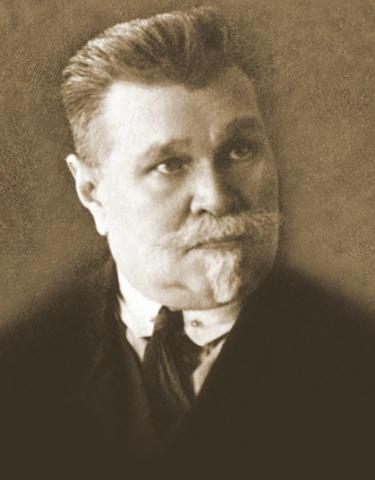

Мыслить по-русски. Из-за своей прямоты Семён Зимницкий не всегда бывал понят другими

Учёный, проживший всего 54 года, работал в трудные времена войны и революции, при непростых семейных обстоятельствах, долгое время без клинической базы. Он имел всего 7-8 лет для истинно плодотворной работы и тем не менее создал себе нерукотворный памятник, основав новое направление в медицине – функциональную диагностику, внёс весомый вклад во многие разделы терапии, инфектологии, в иммунологию и микробиологию.

Обстоятельства переезда

Согласно канонической версии биографии учёного, он «вышел из народа». Его отец Семён (Симеон) Зимницкий, был крестьянином, охотником. Однако в метрической книге Мстиславского уезда Могилевской Епархии, он – зажиточный собственник, управляющий имением графа А.А.Салтыкова, имел свои земли и «сочувствовал крестьянскому движению». Семён Максимович и его законная жена Прасковья Григорьевна православной веры, русские.

Блестяще окончив сельскую школу и с серебряной медалью Орловскую мужскую гимназию, их сын Семён (Симеон) захотел быть горным инженером. Однако проучившись в Горном институте всего год, решил стать врачом.

В 1893 г. он поступил в Санкт-Петербургскую Императорскую Военно-медицинскую академию. Поводом к такому важному повороту его жизни была профессиональная ошибка в отношении больной матери С.Зимницкого, которой выдающийся русский терапевт Г.Захарьин дал неверный прогноз по поводу заболевания сердца.

Друг С.Зимницкого профессор Л.Якобсон писал: «Семён Семёнович был многогранно одарённым человеком, – поэт, писатель, певец и музыкант – целое сокровище талантов вмещал он в себе... В молодости, будучи студентом, он, пользуясь своим хо-рошим голосом, чтобы иметь возможность учиться, даже выступал на опер-ной сцене. На первых двух курсах средства к жизни Семёну Семёновичу приходилось зарабатывать игрой в оркестре, уроками, иногда даже – пере-пиской (до последних дней жизни у него сохранился красивый, разборчивый, округлый почерк)».

С третьего курса ВМА С.Зимницкий начал «пользоваться стипендией военного ведомства, за что был обязан прослужить в армии (на Камчатке) 4 года 9 месяцев».

В 1898 г. Семён Семёнович окончил ВМА, получил степень лекаря с отличием («сит eximia laude»), поступил в ординатуру и, обладая неимоверной работоспособностью, на 3-м году учения в 1901 г. защитил докторскую диссертацию «Отделительная работа желудочных желёз при задержке желчи в организме». Руководителями работы были лейб-медик императора Александра III профессор С.Боткин и будущий нобелевский лауреат профессор И.Павлов.

После этого С.Зимницкий избран по конкурсу для заграничной командировки «с научной целью на 2 года» в научные центры и клиники Парижа, Вены, Праги, Берлина, Фрайбурга. По свидетельству своего ученика профессора А.Предтеченского, Семён Семёнович не замкнулся в узких рамках медицины, – изучал искусство, посещал музеи, театры, знакомился с частной европейской жизнью. С бесконечным юмором рассказывал он впоследствии о дуэлях на рапирах и шпагах, других остатках средневековья в корпорациях (посвящение в одну из них испытал на себе) и т.п.

После возвращения на родину С.Зимницкий работал ассистентом терапевтической клиники под руководством С.Боткина.

В 1904 г. разразилась Русско-японская война. Семён Семёнович вслед за своим научным руководителем, уполномоченным Красного Креста едет на Дальний Восток в Никольск-Уссурийский, 7 месяцев находится на фронте. С.Боткин тогда писал жене: «Жизнь здесь отчаянно треплет, я стал совершенно седой».

По возвращении с войны в феврале и марте 1905 г. С.Зимницкий на конференции Военно-медицинской академии читает две пробные лекции и «удостаивается звания преподавателя академии по кафедре внутренней медицины». 23 марта 1905 г. он утверждается в звании приват-доцента, а в декабре по представлению С.Боткина избирается конференцией академии ассистентом терапевтической клиники (выдвигается в первые ассистенты клиники). Вследствие болезни своего научного руководителя (через 5 лет, в 1910 г., в возрасте 51 года он внезапно умрёт от инсульта), С.Зимницкий активно включается в чтение лекций и руководит работами прикомандированных к клинике врачей.

Быстрый карьерный рост Зимницкого в ВМА очевиден, однако 21 мая 1905 г. он подал заявление в Казанский Императорский университет: «…желаю принять участие в конкурсе на вакантную кафедру частной патологии». В мае 1906 г. из 11 претендентов (все приват-доценты) Семёна Семёновича избрали экстраординарным профессором и заведующим кафедрой частной патологии и терапии. В следующем году он переехал в Казань, оставив свою жену Ольгу Феофановну (в девичестве Ершову, дочь купца II гильдии) с двумя малолетними детьми – Владимиром 4 лет и Симеоном 2 лет – в Санкт-Петербурге.

В 1908 г. произошёл развод, который, как и переезд в Казань, скорее всего, стал следствием обстоятельств рождения младшего сына. Семён Семёнович отправился в заграничную командировку 1 февраля 1902 г., возвратился 1 января 1904 г., а Симеон родился 6 мая 1903 г. и не мог быть его сыном… Психологическая рана была настолько глубока, что с 1905 до 1907 гг., т.е. до отъезда в Казань, С.Зимницкий жил отдельно от семьи. Повторно он женился лишь в 1921 г. (в 48 лет, за 6 лет до смерти) на Зинаиде Николаевой.

В клинике и на охоте

В марте 1907 г. к С.Зимницкому, который ещё оставался в Санкт-Петербурге, обратился известный казанский учёный, акушер-гинеколог, профессор В.Груздев с настоятельной просьбой поддержать при голосовании в Совете медицинского факультета Казанского университета одну из «партий» профессоров и при этом писал: «Вы должны быть также готовы, по моей телеграмме, немедленно выехать в Казань. От этого будет зависеть и Ваше собственное положение в Казани».

Семён Семёнович проигнорировал и просьбу, и распоряжение В.Груздева, проявил полную самостоятельность и не примкнул ни к одной из «партий».

К сожалению, в течение последующих 14 лет клиническая и научная работа в Казани у него не складывалась. Впоследствии С.Зимницкий писал: «С 1906 г. у меня не было не только благоприятной, но даже и возможной обстановки для плодотворной работы». Товарищ С.Зимницкого профессор Р.Лурия с горечью признавал: «Перейдя из Военно-медицинской академии в Казанский университет, на кафедру частной патологии и терапии, С.С. очутился в исключительно неблагоприятных условиях для клинической и научной работы. По какому-то недоразумению... кафедра эта, являющаяся введением в клинику внутренних болезней, не только не была обеспечена лабораторией и необходимыми приборами, но не имела совсем клинического материала. Дело на ней сводилось к чтению лекций и практическим занятиям на материале Военного госпиталя.

И только через 14 лет заведывания кафедрой частной патологии и терапии С.С. получает возможность работать сначала на больничном, а потом и на клиническом материале». Сама кафедра размещалась в общежитии студентов (сейчас «второе здание» КГМУ). С.Зимницкий глубоко переживал отсутствие клинической базы.

Тем не менее в 1910 г., т.е. спустя лишь 3 года после начала работы в Казанском университете, Семён Семёнович настаивает на демократизации университетского устава, что явилось для того времени весьма смелым выпадом против существовавших порядков. Он восстаёт против отслуживших профессоров в Учёном совете («этого университетского зла», по выражению С.С.Зимницкого) и ратует за обновление его молодёжью.

Характер С.Зимницкого подробно описывает его ученик, известный кардиолог, профессор Л.М.Рахлин: «Семён Семёнович был представителем Петербургской школы. Он блестяще знал литературу, отдавая предпочтение французской в отличие от большинства того времени, более связанным с Германией. Характер у него был весьма строптивым, эмоциональным. Он находился в непрерывном конфликте с советами факультета и университета, считая необходимой их реорганизацию. Дело в том, что профессора, выслужившие свои 25 лет и перешедшие «на полный пенсион», оставляя кафедры, оставались пожизненно членами советов. Как правило, они составляли наиболее консервативную, противящуюся новизне их часть. Не стесняясь в выражениях при своих выступлениях в совете, Семён Семёнович, не ограничиваясь этим, выступал со своим мнением и в печати. Из руководи-телей терапевтической клиники он ладил только с Р.Лурией, благодаря дипломатичности последнего и умению его «обходить острые углы» со свойственным ему юмором».

С.Зимницкий читал лекции один раз в неделю и делал обход палаты. Он был очень демократичен, как-то сразу находил общий язык с больными – был ли это неграмотный крестьянин или интеллигент. Докладывая ему, нельзя было заглядывать в историю болезни больного, всё надо было продумать и знать. Иногда он брал эти записи, проглядывал обычно самую «скучную» часть и, если находил там стандарт, рвал её и говорил: «Пиши с толком». Иногда на обходе вдруг отворачивал простыню и хлопал ладонью по матрацу, нет ли пыли. Врач должен был отвечать за всё.

Следя за литературой, Семён Семёнович не торопился использовать то, что там предлагалось. На лекциях очень редко сообщал рентгеновские данные, a ЭКГ не упомянул ни разу. В своей работе не нуждался в данных этих методов. Перед лекцией Зимницкий обязательно знакомился с пациентом, смотрел его, демонстрировал студентам, а затем «заказывал» нового пациента с тем или иным пороком к следующей лекции.

Будучи страстным охотником, как только начинался сезон, Семён Семёнович несколько манкировал работой. «Так, указав предварительно, чтобы я подобрал для следующей лекции больного с пороком клапанов аорты, – вспоминал Л.Рахлин, – он, приехав к самой лекции и поспешно одевая халат, бросил мне: «Анамнез прочтёшь сам, короче». Больного посмотреть не успел, то, что «заказал», забыл. Блестяще прочёл на больном с превалировавшим аортальным стенозом митральный порок. Когда после лекции, как он ни торопился, я успел сказать ему об ошибке, он помолчал секунду и сказал: «Лечи скорее и выпиши. Врачам не показывай». Так прошёл второй год ординатуры, а потом Зимницкий организовал кафедру инфекционных болезней института и работать в терапевтической клинике перестал».

Будучи неудовлетворённым своей работой в течение 14 лет в Казани, С.Зимницкий мог бы вернуться в свою alma mater по примеру такого же петербургско-казанского учёного с мировым именем В.Бехтерева, который говорил: «...я был так удовлетворён научной работой в симпатичном провинциальном (Казанском) университете, что когда стали звать меня в мою alma mater (Военно-медицинскую академию), то внутренне запротестовал было, но пришёл приказ из академии о моём назначении…[и я уехал]». Однако С.Зимницкий не стал возвращаться в Санкт-Петербург.

Он с радостью принял свершившуюся революцию и очень эмоционально, гневно и страстно выразил это в своих стихах в 1918 г.:

Вперёд, друзья, вперёд…

туда, где звуки брани…

Победа храбрых ждёт…

С оружием в руках

В защиту прав своих

все поголовно встанем

И смело в бой пойдём –

пусть знает это враг.

Он обращается к студенчеству:

Смойте скорее позорное бремя,

Что угнетает и мучает Русь,

Что породило проклятое время…

Воды… я с вами умчусь.

Однако в симпатии большевикам до революции он не был замечен. В то же самое время видный российский учёный, один из основоположников клинической электрокардиографии в России Владимир Зеленин (1881-1968), который так же, как и С.Зимницкий, окончил, но уже с золотой медалью, Орловскую гимназию, а затем в 1900 г. поступил в ВМА, за участие в марксистских кружках и подготовку демонстрации у Казанского собора был арестован и исключён из ВМА.

Истинное служение врачебному долгу, деонтологическим принципам, сильную гражданскую позицию С.Зимницкого во время борьбы с эпидемией тифа описывает его ученик, профессор А.М.Предтеченский: «Моё личное знакомство с С.С. началось в тяжёлые годы – в годы эпидемии испанки и сыпного тифа. Первая моя работа с С.С. была в Казанском военном госпитале в 1918-1919 гг., где он был консультантом. Я помню, как С.С. – всегда энергичный, всегда жизнерадостный – со всем пылом предался этой работе. Вспоминаю эти кошмарные дни, когда в Военном госпитале с каждым днём сваливался кто-либо из медицинских работников и С.С. всех их навещал, ободрял, давал всегда при этом нужный медицинский совет, наконец, свалился и сам он, с очень тяжёлой формой сыпного тифа. Сам больной, он ещё накануне читал лекцию о сыпном тифе, а на утро уже лежал с высокой температурой. Судьбе угодно было, чтобы он на этот раз справился со своей болезнью и через 5 месяцев снова мог приступить к своей работе, и мы видим, что С.С. теперь, после тяжёлой болезни с осложнениями в сердце и в почках, читает свой основной курс частной патологии и терапии, и ведёт госпитальную клинику, и работает как консультант в Военном госпитале».

А.Предтеченский далее писал: «В личных отношениях к людям С.С. мог быть и резким, но одно качество, одна черта всегда сказывалась в нём – это то, что он не помнил зла: после какого-либо резкого разговора через 3-5 минут с ним уже можно было говорить, как будто ничего пред тем и не было, и он сам уже не помнил резких слов. Не в его характере было сказать или думать: «я этого не забуду, этого не прощу».

В обычной жизни это был человек, который не знал многих практических сторон. Всегда прямой и подчас резкий, враг оппортунизма, не заискивавший никогда и ни перед кем, он, благодаря своей прямоте, не всегда правильно бывал понят другими…

Cтpoгий в работе к самому себе и к другим, всегда живой в обращении, с приветливым лицом, обладавший тонким юмором, весёлый и добродушный, любивший и пошутить, и пустить вовремя остроту, С.Зимницкий достигал того, что в работе с ним не чувствовалось никакого гнёта, и сотрудничать было легко и приятно.

Большой любитель природы и знаток её, он часто как при разборе больных на обходах, так и на лекциях заимствовал из природы живые и оригинальные сравнения и примеры, которые рельефно отображали явление и навсегда врезывались в память.

А эти его частые поездки на охоту... Они, конечно, привлекали Семёна Семёновича не самым желанием настрелять дичи, убить зверя, – это было не по душе человеку, любившему животных и хорошо знавшему зверей и птиц; его больше интересовала сама охота и созерцание природы.

В этом плане С.Зимницкий близок к российскому императору Павлу I, который в отношении животных был большим гуманистом. Как и все российские монархи, Павел I страстно любил охоту. Вот только ему, в отличие от его многочисленных родственников, нравилась сама погоня, а вовсе не убийство животных. Собак в свою псарню император подбирал с таким расчётом, чтобы они могли часами гонять оленя по лесу, но при этом не имели физической возможности (из-за маленьких размеров) затравить рогатого до смерти.

«Я не помню, чтобы кто-нибудь мог с такой любовью и так картинно описать, как токуют тетерева, как лопаются весной молодые почки на деревьях или как взвивается ввысь жаворонок весной, – пишет о Зимницком А.Предтеченский. – Нередко после лекции С.С.Зимницкий возвращался домой в сопровождении восторженных слушательниц, внимавших воспоминаниям и удивлявшихся поэтическому таланту Семёна Семёновича, лирически воспевавшего природу, эпизоды охоты, рассказывавшего о проделках любимых охотничьих собак...».

В быту, как и в жизни, С.С.Зимницкий был очень пунктуальным человеком. Его распорядок дня подробно описывается в воспоминаниях профессора А.Терегулова: «Он вставал рано, не позднее 7 часов. Первым делом посещал своих собак. Затем занимался в кабинете до 9 часов – читал корреспонденции, журналы и писал работы. В 10 часов регулярно уходил в клинику, где работал до трёх часов дня. От 3 до 4 обедал. До 6 вечера принимал амбулаторных больных, после 6 – шёл на прогулку. После неё читал журналы и писал; ложился спать не позже 11 часов, если не было заседания. Каждую субботу, не позднее 4 часов вечера, уезжал на охоту, с которой возвращался утром в понедельник... Он любил природу, где находил отдых и силы для творческой работы. Все сходятся на том, что в частной жизни это был мягкий, добрейший человек, но крайне вспыльчивый. Особенно он был покладист в обращении с простыми людьми, умел и любил с ними говорить. К нему за медицинской помощью обращалось много крестьян».

Избавиться от привычки идти в хвосте

Наиболее ярко и рельефно проявился характер учёного в его научных трудах. Примером тому служит статья С.С.Зимницкого «Введение в функциональную диагностику болезней почек», напечатанная в год смерти учёного в журнале «Клиническая медицина». Помимо личностных черт, которые описывались и ранее, в этой статье ярко высвечивается патриотизм учёного. С.Зимницкий пишет: «В настоящем очерке я высказываю свою личную точку зрения. Я излагаю вопрос так, как я его понимаю и трактую. Быть может, моё трактование не всеми разделяется, быть может, оно даже некоторыми и не признаётся, но я иду самостоятельной дорогой в этом вопросе, – я знаю, что мы, русские, часто скептически и даже недружелюбно относимся только к своим изысканиям, но зато уж очень преклоняемся перед иноземными достижениями. Критика благосклонно и доброжелательно встретила мою книжку о болезнях почек, но моя методика, простая и несложная, позволяющая вне всяких насилий над больным исследовать функцию почек, немудрая по существу, по-видимому, кажется русским клиницистам хуже заграничной. Что же делать? Я ничего не имею против таких научных тенденций, но жалею принципиально о тех, кто не решается мыслить самостоятельно, по-русски, а силится жить по-иному. Это право каждого. Из-за того, что мы, русские, как никто, следим за мировой литературой, – с этим должен согласиться всякий, – не следует из-за дальних чужеземных перспектив забывать свои близкие достижения и надо чутко ценить, уважать и считаться с ними; только тогда и будет желание работать и творить. Мы, как показывают хотя бы наши терапевтические съезды, занимаемся по большей части проверкой добытого за границей. Это порождает привычку идти в хвосте у других и не развивает самодеятельности и самостоятельности. Как-то до болезненности хочется, чтобы наша любимая наука выросла и получила бы такую определённую и мощную величину и силу, как русская живопись, музыка и т.д. Говорят – наука и аполитична, и интернациональна. Но, почитав то, что пишут хотя бы по вопросу о почках за границей немцы, французы и т.д., я вижу, что каждый народ живёт своей медицинской идеологией и идёт своей дорогой, часто даже не считаясь с крупными достижениями других наций. Французы не захлёбываются восторгом от учения Фольгарда и Фара (Volhard и Fahr), немцы вовсе не упоминают об учении французов относительно функции почечных единиц, и у каждого наука построена по-своему. Мне горько сознать ту истину, что у нас, наоборот, нет этого единства, и поэтому у нас многое не согласовано, неустроено и неналажено. Нужно иметь много силы воли, чтобы идти своей дорогой и твёрдо стоять на ней, – за это можно прослыть ретроградным, не передовым человеком. Но «le vin est tire, il faut le boire!» («Вино откупорено, надо выпить его!» (фр.)».

Р.Лурия отмечает одну существенную особенность характера С.Зимницкого: «Страстный и убеждённый фанатик проводимых им идей, С.С. был пламенным полемистом, и, может быть, именно эта исключительная темпераментность его, дававшая оригинальную и часто ярко субъективную окраску его докладам и особенно полемическим выступлениям, была одним из существенных препятствий для распространения его блестящих идей и достижений».

И далее с горькой иронией, характеризуя противостояние функционального направления патологоанатомическому базису болезни, замечает: «Охватив самые различные отделы внутренней патологии, С.С. всюду вносил своё оригинальнoe, самобытное, новое. Так с удивительной, чисто юношеской энергией, всегда полный новых мыслей, исканий в науке, жил, творил и пламенно боролся этот мыслитель-клиницист за идею функциональной диагностики и патологии – жил и боролся до тех пор, пока незначительные анатомические изменения сосудов так рано, в один миг, не прервали блестящие функции его мозга».

Характер С.Зимницкого проявился и в последние дни его жизни, когда очевидно было и ему самому угрожающее прогрессирование ишемической болезни сердца, но он поступал против здравого смысла и против медицинских рекомендаций.

Вот описание последних дней жизни Семёна Семёновича, сделанное профессором А.Терегуловым: «10 декабря 1927 г. в зимний, пасмурно-морозный день, едва начало темнеть, по Казани разнёсся слух, что скоропостижно скончался проф. Зимницкий. За четыре дня до смерти он заболел гриппом. Накануне жаловался на сильную боль в левой половине шеи и тоску, ходил по комнате закутанным в шаль. В субботу продолжал испытывать боль, но, несмотря на это, собирался на охоту: на отговоры не ехать на охоту сказал, что будет чувствовать себя плохо, если останется дома. Как обычно, пошёл в клинику и читал лекцию, но окружающие заметили, что он впервые читает её сидя. Вернулся в обычное время и в ожидании приезда товарища по охоте прилёг и читал газету. По приходе спутника-охотника попросил его подождать, сам же пошёл одеваться. Спустя каких-нибудь 5 минут в комнате, куда вышел Семён Семёнович, что-то тяжёлое рухнуло на пол. Вбежавшие застали профессора на полу без признаков жизни, в луже крови от ушиба губы и носа при падении. На другой день при вскрытии было обнаружено: общий артериосклероз, выраженный атеросклероз сосудов сердца и мозга, тромбоз левой коронарной артерии. Таким образом, надо полагать, что смерть произошла от инфаркта миокарда».

В заключение приводим описание Р.Лурия жизненного пути С.Зимницкого, сделанное на заседании Общества врачей при Казанском университете в январе 1928 г. и посвящённое памяти профессора. В описании охарактеризована непростая судьба учёного, его великолепное творчество и удивительный характер: «В лице профессора С.Зимницкого русская медицина потеряла несомненно одного из крупных терапевтов, учёного клинициста, весьма одарённого, с пытливым, вечно ищущим умом философа-исследователя. Трудно теперь, когда ещё так свежа эта утрата, нарисовать полную и верную картину научных исканий С.С. и дать объективную оценку того, что он внёс в нашу науку, – трудно потому, что новые идеи в медицине часто много теряют для современников именно тогда, когда они особенно ярки, особенно парадоксальны, и признаются научной истиной уже значительно позднее, когда они пройдут через все испытания строгой и нередко пристрастной критики. К несчастью, часто это бывает уже тогда, когда творцы медицинских идей, или пламенные проводники их, не могут услышать всеобщего признания и увидеть торжество той мысли, за которую они боролись, с таким пафосом оберегая её от нападок современников. С.С.Зимницкий оставил богатое литературное наследство – больше 90 научных работ. Он очень любил и медицинскую науку, и особенно научное творчество в ней; он умер с пером в руках, и, когда на полу лежал бездыханный труп учёного, на его письменном столе была последняя, написанная им научная работа, опять с новыми исканиями, методикой, и рядом с ней – множество набросков будущих работ, отражавших напряжённую, кипучую творческую работу мыслителя-клинициста. Семён Семёнович – безусловно яркий, талантливый, одарённый и исключительно оригинальный учёный – перенёс всю тяжесть непонятого в своей среде большого человека, испив до дна горькую чашу работника провинциального университета, которому при всех своих талантах и дарованиях всегда так трудно выйти на большую дорогу и приходится испытывать и преодолевать тысячи мелких препятствий и трений, совершенно незнакомых работникам крупных центров. Но С.Зимницкий, несмотря на эти препятствия, вышел всё же на широкую дорогу признанного всей страной крупного клинициста-терапевта. И звезда его ярким светом будет гореть долго в русской клинике внутренних болезней и озарять в ней новые горизонты медицинской мысли».

Владимир ОСЛОПОВ,

профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней им. С.С.Зимницкого Казанского ГМУ.

Юлиана МИШАНИНА,

ординатор кафедры факультетской педиатрии Казанского ГМУ.

Издательский отдел: +7 (495) 608-85-44 Реклама: +7 (495) 608-85-44,

E-mail: mg-podpiska@mail.ru Е-mail rekmedic@mgzt.ru

Отдел информации Справки: 8 (495) 608-86-95

E-mail: inform@mgzt.ru E-mail: mggazeta@mgzt.ru