19 августа 2025

Вы здесь

Выдающийся нейрохирург

В августе 2025 г. исполняется 100 лет со дня рождения Сергея Николаевича Федорова (1925-1995) – крупнейшего деятеля нейрохирургии и самобытной личности.

Несколько десятилетий он вместе с немногими коллегами был гордостью нейрохирургии СССР и России. Можно вспомнить о его регалиях, но они отступают на второй план перед хирургическим талантом и необыкновенными человеческими достоинствами. Был он профессором, доктором медицинских наук, лауреатом Государственной премии СССР, заслуженным деятелем науки России... Руководил 25 лет онкологической клиникой Института нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, где создал школу базальных нейрохирургов.

Но мои заметки – воспоминания о Сереже Федорове, ибо для меня он всегда был и остался Сережей. И пишу я о нем, как о друге, а не его биографию и тем более не некролог.

Как я люблю его и как мало знаю о нем. Странным даже мне самому кажется это признание. Ведь 37 лет мы с ним были знакомы, 33 года дружили. Столько вместе испытали и пережили! Но он был мало разговорчив, а я не лез ему в душу. Мог только наблюдать и по поступкам, да немногим словам судить о глубинных пластах этой сильной натуры.

...Сережа не имел стремления произвести впечатление. Но всегда его производил – первое отличительное качество истинной личности, независимо от профессии, регалий, должности, возраста, внешних достоинств... В Сереже было то, что называется обаянием человека.

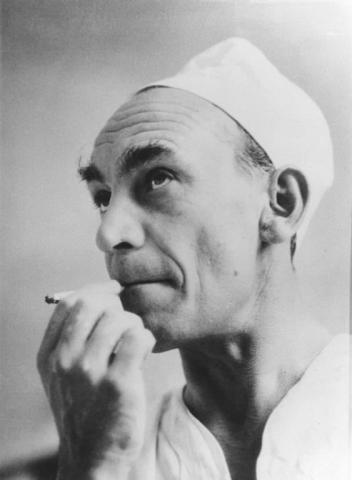

Длинный, жилистый, с худым четко расчерченным лицом, с проницательным взглядом чуть насмешливых с лукавинкой глаз из под густых нависших бровей, с зачесанными назад темными волосами, высоким лбом, сложными завитками сизоватых от курения ушей, породистым носом, большим ртом в обрамлении тонких губ с вечной сигареткой в зубах. Обычно суровый, даже мрачноватый, он очень светло, как-то по-детски смеялся... Таким я впервые увидел Сережу в октябре 1958 года, и таким он оставался до конца дней своих, хотя еще больше усох, побледнел, добавилось борозд-морщин, поседела и поредела шевелюра. Возраст, болезни, обстоятельства – все мы так не меняемся-меняемся.

Сережа – москвич по рождению. В 1942 г., закончив школу в семнадцать лет добровольцем ушел на фронт. был ранен. После демобилизации решил стать врачом и поступил на лечфак Второго Московского меда. Закончив, решил стать нейрохирургом. И с 1954 г. вся его жизнь связана с Институтом нейрохирургии.

Сережа был кумиром нейрохирургической молодежи. За все безотказно брался, во всем был умел и удачлив, всем щедро помогал. К нему тянулись и Саша Коновалов, и Юра Филатов, и Тэд Корженевский, и Витя Салалыкин, и Валера Корниенко... Поучиться у Федорова было чему. А учил он всегда просто, предметно, толково объясняя, показывая все своими золотыми руками.

Головастый и рукастый Сережа оказался у истоков внедрения в Институте прямой вертебральной ангиографии (и делал её лучше всех), трахеотомии, стереотаксических и сосудистых операций... Вместе с Борисом Григорьевичем Егоровым создавал новый нейрохирургический инструментарий. Он был человеком, который сам себя нещадно эксплуатировал, хотя другие этим тоже не пренебрегали.

Профессор Григорий Павлович Корнянский, руководитель 1-го отделения, где работал Сережа, пожалуй, первый из старшего поколения оценил мануальный талант молодого нейрохирурга. Исходя из пользы для больных и удобства для себя, он стал отдавать Сереже свои операции. И вскоре Федоров выдвинулся в сильнейшие нейрохирурги – сначала клиники, а затем Института.

В 1966 г, Александр Иванович Арутюнов назначил Федорова руководителем нейрососудистого отделения. Но еще до этого Сережа фактически стал создателем нижегородской школы нейрохирургов. Как возможно, работая в столице, воспитывать нейрохирургов в провинции? Я причастен к этому и могу рассказать подробней.

В Горьком по решению Минздрава России в 1963 г. открывался межобластной нейрохирургический центр, и меня после московской аспирантуры пригласили для его организации.

Дело по мне, но оказался в странной и сложной ситуации. С одной стороны, молодые способные хирурги и травматологи с желанием оперировать на головном и спинном мозге, но по существу без нейрохирургических навыков и тем более школы. С другой, – пожилой руководитель, фронтовой хирург, травматолог и ортопед по анамнезу, не владевший неврологией.

В создававшийся центр старался заложить воспринятые мной принципы работы московского Института нейрохирургии. Я мог научить топической диагностике и основам ведения нейрохирургических пациентов. Но научить оперировать, понятно, не мог. А это, в конечном счете, самое важное, самое необходимое для нейрохирургической службы. Вместе с коллегами я ставил диагноз, а результаты оперативного лечения, особенно в нейроонкологии, нередко разочаровывали, но прежде всего страдали больные.

100-коечная клиника, 10 молодых нейрохирургов: нужен был учитель, нужна была школа. Обстоятельства сложились так, что руководитель нейрохирургического центра ушел в затянувшийся творческий отпуск для завершения докторской диссертации. На меня возложили его обязанности. Руки были развязаны, и я, никого не обижая, мог действовать на свой страх и риск.

Сначала, думая только о больных, отправлял все сложные случаи в Москву. Потом, думая о будущем нейрохирургического центра и тех же больных, стал приглашать на операции в Горький мастеров из Москвы.

Московские коллеги, несмотря на свои дела и заботы, сразу откликались на мои просьбы приехать в Горький. Но как-то так получилось, что самым легким на подъем, самым безотказным оказался Сережа Федоров. И может быть я злоупотреблял этим – Сережа с 1964 по 1967 гг. (до своего отъезда в Алжир) приезжал к нам оперировать более 20 раз. Он стал моим ближайшим другом.

Всем Федоров пришелся по душе. К нему привыкли, к нему тянулись и главное – у него учились. Он многое привил молодым, показал планку высоты большого нейрохирурга. Сережа первый настоящий учитель нижегородских нейрохирургов – выпестовал свою школу в Горьком раньше, чем это ему удалось в Москве.

Обычно Сережа прилетал по санавиации – это была самая удобная форма вызова. Из аэропорта скорой помощью прямо в клинику. Мы докладывали ему 2-3 больных, показывали ангиограммы, анализы. Как правило, он соглашался с диагнозом. Тут же начиналась операция, к которой больной был подготовлен.

Сосредоточенный, немногословный Сережа работал быстро. Любые задержки раздражали его. Впрочем, если его спрашивали о чем-то по ходу хирургического вмешательства, то подробно отвечал ассистенту. Федоровский темп был легко объясним. Он считал, что чем быстрее сделана операция, тем лучше перенесет ее больной. Удивительно точно выходил на опухоль. Почти всегда успевал в самом начале остановить кровотечение и как-то, я бы сказал, артистично, удалить новообразование.

Каждая, даже самая удачная операция доставалась ему нелегко. Он не показывал этого, но думал о прооперированном больном и днем, и ночью. Сережа всегда останавливался у меня, и я нередко заставал его курящим и смотрящим в ночное окно. Дежурные врачи были предупреждены Федоровым – при малейших сомнениях присылайте скорую. Но порой Сережа не выдерживал и просил меня узнать, как больной. Телефона в квартире тогда не было, и я, выполняя его просьбу, тут же выбегал к ближайшему уличному автомату. Он, казалось, успокаивался...

Оперируя наших больных и обучая наших нейрохирургов, Сережа одновременно здорово помогал Институту нейрохирургии с инструментарием. Дело в том, что в Горьковской области находятся 2 крупнейших в России медико-инструментальных завода – Ворсменский и Тумботинский.

Огромная нагрузка и ответственность, ложившиеся на Сережу в те 2-3 дня, которые он обычно проводил в нейрохирургическом центре, требовали и какой-то релаксации. Если день выдавался жарким, и мы освобождались пораньше, то переплывали на катере через реку – на малолюдный заволжский пляж.

Однажды Сережа Федоров, Юра Филатов и я заплыли на песчаный островок – один из тех, которые вдруг почему-то образуются посреди реки и так же неожиданно исчезают. Сережа сел у заостренного, как нос у корабля, конца островка, опустил ноги в воду и закричал; – «Ребята, глядите: – одна нога в Волге, другая в Оке!» Это было правдой: сливаясь, обе реки еще долго сохраняют каждая свое течение и свой цвет воды – голубой у Волги и серый у Оки...

Сережа был надежным, удивительно безотказным и деликатно-трогательным другом. Дружбу он никогда не декларировал, а всегда осуществлял конкретными делами.

Сам Сережа был гордым и стеснительным одновременно. За 30 лет дружбы лишь несколько раз он в сослагательной форме обратился ко мне за поддержкой. Для меня это было больше, чем приказ. Я во что бы то ни стало стремился выполнить просьбы друга. Крайние необходимости, заставившие Сережу писать или звонить мне, были связаны с его «Волгами», старой и новой, точнее с запасными частями (а я, напомню, жил в Горьком и, конечно, консультировал в медсанчасти автозавода).

Многие годы Федоровы жили тесно – сначала у родителей в Сокольниках, затем Сережа, Зина и двое дочерей – в двухкомнатной хрущевке с «гаванной» на Трифоновской. Но как-то А.И.Арутюнов и Сережа удачно прооперировали жену маршала А.М.Василевского. Сотрудники сережиного отделения подсказали маршалу, как лучше всего отблагодарить нейрохирурга. Моссовет прислушался к ходатайству знаменитого полководца, и в 70-х годах Федоровы переехали в трехкомнатную квартиру на Преображенке.

Дом Федоровых был гостеприимен, полон родственников, друзей, просто знакомых. Как это все они выдерживали, представить трудно. Я сам часто ночевал у Федоровых – и на старой, и на новой квартире. Как-то раз, опоздав на поезд, я оказался без крова. К кому же из друзей без звонка явиться поздним вечером – конечно, к Сереже. Приплелся, а никого нет; сел у двери да уснул. Так они меня и застали, когда вернулись домой.

Есть жесткая русская пословица: «У погоста живя, обо всех не наплачешься». Этой горькой истине хирургов учит сама жизнь. Даже самым лучшим и самым талантливым из них приходится провожать больных в мир иной чаще, чем обычным людям. Мастерству человека нередко противостоит природа. И многие из врачей – в ущерб себе – сохраняют способность к полной мере сострадания.

Вспоминается такой эпизод. Однажды мы с женой были приглашены в гости к Федоровым. Явились в назначенный срок, но Сережи не было дома. Не приехал он и через час, а когда, наконец, явился, был невесел и сказал только, что делал сложную операцию. Застолье не клеилось. Сережа звонил по телефону в клинику, мрачнел и, уже провожая нас, сказал: – «Так и не могу привыкнуть к смерти. Все мне кажется, что я виноват».

…Сережа был не только блистательным нейрохирургом, но и мыслителем, хотя себя он таковым не считал, как и не считал себя ученым. «Я прежде всего врач» – утверждал он. Его оценки были афористичны и мудры. Ему были свойственны поразительная интуиция, чувствование сути человека. Характеристики, которые он давал коллегам, были удивительно точны, хотя порой и убийственны.

Писать Сережа не любил. Тянул несколько лишних лет с кандидатской диссертацией, посвященной модифицированным им методикам вертебральной ангиографии. Впрочем, была еще и иная причина задержки.

Зимой 1962 г., когда в Институт привезли погибающего от тяжелой черепно-мозговой травмы академика Л.Д.Ландау, то лечащим врачом назначили Сережу. Консультантов и своих, и заграничных было много, а лечащий врач – один. Несколько месяцев Сережа жил в Институте, безотлучно находился у своего всемирно известного пациента. Все, что решал консилиум звезд неврологии и нейрохирургии, выполнял Сережа, многое острое, острейшее вынужден был решать сам, беря на себя исключительную ответственность. Знаменитые физики-коллеги и ученики Ландау оценили высокий профессионализм Сережи. Полные признательности надежному доктору сами без всяких просьб пообещали добиться присуждения ему ВАК ученой степени кандидата медицинских наук по совокупности научных работ без защиты диссертации.

Академик Ландау выжил, выписался из Института. Сережа стал героем очерков и фотографий в газетах, журналах, книгах. О нем было легко писать – эффектная внешность, сложная профессия, талантливый врач с фронтовым анамнезом, мужественная личность и совершенное им чудо – спасение Льва Давидовича из, казалось, безнадежного состояния,.. Но физики о своем обещании забыли.

Сережа напрочь был лишен карьерных начал. Всего достиг своим трудом, незаурядными способностями, своими человеческими достоинствами, порядочностью. Он никогда не выдвигался сам – его выдвигали другие. Правда, был у Сережи один – по тем временам значительный – изъян: младший сын офицера из охраны Сталина оказался беспартийным.

Помню, как ко мне обратилась секретарь партбюро Института нейрохирургии: – «Леонид Болеславович, Вы друг Сергея Николаевича, прошу Вас убедить его вступить в партию. Это нужно и для него, и для Института. Дирекция и партбюро рекомендуют его на заведывание первой нейроонкологической клиникой. Ученый Совет он, бесспорно, пройдет. А вот на уровне утверждения в Академии возникнут сложности, тем более, что он еще и не доктор наук».

В те недалекие времена членство в КПСС было первой обязательной предпосылкой для занятия любой руководящей должности, даже заведывания клиникой в академическом Институте. Некоторые мои друзья-коллеги были вынуждены вступить в партию с тем, чтобы занять административные посты в Институте и не отдать его в чужие руки. Они были и оставались высокими профессионалами и порядочными людьми; считаю, что именно поэтому, во имя дела, поступали правильно.

Я пообещал переговорить с Сережей, хотя знал, что это бесполезно. Так оно и вышло: «Лихтерман, иди ты подальше. Как будет – так будет, а вступать в партию ради должности я не стану». И тем не менее Бюро отделения клинической медицины, а затем и Президиум АМН СССР утвердили кандидата медицинских наук С.Н.Федорова руководителем I отделения как прошедшего по конкурсу. Четверть века Сергей Николаевич в этом качестве пестовал собственную школу нейрохирургов в Институте.

В качестве докторской диссертации он представил пионерский труд по хирургии базальных опухолей мозга. Все друзья и сотрудники Сережи мечтали о защите им докторской. Сережа сам выбрал официальных оппонентов. Вместе с мэтрами нейрохирургии профессорами Иосифом Марковичем Иргером и Эфраимом Исааковичем Злотником в их число попал и я.

В день защиты в декабре 1980 г. конференц-зал Института был полон. Сережу знали и любили в Москве многие; тема тоже влекла публику.

После добротного доклада Сережи и его ответов на вопросы выступил профессор И. Иргер с глубоким положительным отзывом. Второй оппонент профессор Э. Злотник искренне восхищался разработанными оперативными доступами и полученными результатами. Возражать им было нечего.

Что же оставалось сказать мне – третьему оппоненту и к тому же неврологу? Я сосредоточил внимание на важности и перспективности развитой в труде Сережи концепции фазности течения нейрохирургической патологии применительно к базальным менингиомам. Выступило и несколько неофициальных оппонентов, также высоко оценивших диссертацию Сережи. Исход был предрешен – единогласно «за».

Банкет старого молодого доктора наук проходил у него на квартире. Стол был обилен. Мест не хватало. Сережа был необычно возбужден (я потом понял почему – накануне у него онемела левые рука и нога, и он всерьез подумал, что не сможет выйти на защиту. А тут онемение исчезло, защита прошла великолепно, банкет проходит удачно). Подъехал председатель Спецсовета, директор Института профессор Александр Николаевич Коновалов. Сережа обрадовался и выдал ему свои рекомендации: – «В типичных случаях давайте больше оперировать другим, а сами сосредоточьтесь на более высоких и нужных для Института проблемах». Коновалов поморщился, криво улыбнулся и стерпел. Он так же, как и все друзья и почитатели Сережи, радовался свершению столь долгожданного акта.

...Сережа был международным нейрохирургом с открытой визой для срочного вылета в любую страну мира. Где он только ни побывал, где только ни оперировал; и в Южной Америке, и в Африке, и в Азии, и в Австралии, и в Европе. Квартира его была полна сувениров со всего света. Я заслушивался его рассказами о дальних странствиях, Сережа раздвигал мои представления о мире.

Сергей Николаевич Федоров – в силу своего склада – был созидателем самого высокого уровня: всюду, где он работал, воспитывал нейрохирургов, создавая школы. Так было в Горьком. Так было в Алжире, где Сергей Николаевич проработал 2 года. Конечно, самая большая школа С.Н. Федорова в Москве, где среди его учеников такие крупные нейрохирурги, как Юрий Трунин, Борис Кадашев, Павел Калинин, Алексей Шкарубо… Много учеников Сергея Николаевича работает в ближнем и дальнем зарубежье.

Научные доклады Сергея Николаевича звучали на всемирных и европейских форумах нейрохирургов. Главным его рабочим местом была первая операционная, а в промежутках между операциями – стол в ординаторской, где он сидел, курил, выслушивал рапорты врачей и сестер, беседовал с родными больных, руководил клиническими разборами, принимал решения. Для безотлагательных доверительных разговоров мы выходили с Сережей в коридор и, стоя у окна, обсуждали проблему.

... Рак легкого настиг Сережу и быстро набирал силу.

Свой диагноз и прогноз Сережа знал: – «Что оперироваться, что не оперироваться – один конец», – говорил он. Но все-таки пошел на операцию, хотя особо и не надеялся; – «Кормить семью надо», – объяснил свое решение, когда я навестил его в Институте онкологии им.Герцена. Торакальный хирург профессор Трахтенберг успешно прооперировал своего коллегу нейрохирурга профессора Федорова.

Сережа прожил еще 5 лет, но у него уже не было прежних сил – похудел, поседел, мучала одышка, а характер, поведение, привычки остались прежними. Все прекрасно понимая, он вернулся к курению. Сережа был фаталистом. Тяжело переживал свои явственные физические ограничения, однако снова становился, пусть гораздо реже, к операционному столу.

Федорова высоко ценили всегда, хотя он бывал и «неудобным» профессором.

И Александр Николаевич Коновалов, и его замы повели себя не только гуманно, но и делали все так деликатно, что самолюбивый Сережа (подачек он бы не снес) не чувствовал какого-либо ущемления, мог продолжать руководить отделением до последнего своего дня. Это было бы, конечно, невозможно осуществить, если бы желание «сверху» не смыкалось с подобным желанием «снизу». И нянечки, и сестры, и врачи отделения хотели того же – они все благодарно любили Федорова и были преданы ему. Клиника крепла, научные исследования развивались и, сознавая свои ограничения, все же Сережа ощущал себя необходимым в деле.

Сережа был скромным. К наградам и регалиям не стремился. И Государственная премия СССР за новый нейрохирургический инструментарий, и почетное звание «Заслуженный деятель науки России» пришли к нему благодаря хлопотам его коллег и друзей. Сам Сережа для этого пальцем о палец не ударил.

Любопытная сложилась ситуация с «Заслуженным деятелем науки». В Институте все считали, что Сережа давно имеет это почетное звание. И совершенно случайно, когда мы с Яшаром Керимовичем Гасановым – нашим заместителем директора по социальному развитию Института, в апреле 1995 г. обсуждали, как отметить юбилей профессора Федорова, вдруг всплыло, что Сергей Николаевич не имел «Заслуженного». Колесо представления закрутилось, и к августовскому юбилею Сережи Президент России успел подписать Указ о присвоении профессору Федорову Сергею Николаевичу почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской федерации».

1995 год был для Сережи годом круглых дат: собственное 70-летие, 50-летие Победы раненого фронтовика, 5-летие переживания после операции и, увы, годом его смерти.

Декомпенсация наступила как-то сразу в конце октября. Помню мою последнюю встречу с Сережей. Я знал, что состояние Сережи уже безнадежное. Позвонил Зине, чтобы узнать, могу ли ненадолго придти к Сереже. Он пожелал видеть меня. Вместе с фруктами я понес Сереже только что выпущенную под моей научной редакцией замечательную книгу Петера Дууса «Топический диагноз в неврологии».

Сережа лежал у окна с тяжелейшей одышкой, вконец изможденный, бледный, почти прозрачный. Он улыбнулся мне, протянул худющую руку и спросил: «Опять что-нибудь написал?» Я отдал ему Дууса.

Он, к моему удивлению, как обычно перелистал книгу и удовлетворенно сказал: «Стоящее дело».

Я чувствовал, как ему тяжело держать себя в разговоре, и собрался уходить: – «Леня, прошу тебя – передай всем коллегам в Институте, чтобы не навещали меня. Я не хочу, чтобы меня видели в таком жалком состоянии. А умирать я приеду в Институт, тогда со всеми и свижусь». И действительно, вечером накануне смерти Сережу с его согласия привезли в реанимацию alma mater. Он был мужественным и критичным к себе до конца. Когда стали срочно налаживать «букет» капельниц, он четко сказал: – «Бесполезно». К утру его не стало.

После гражданской панихиды Сережу отпевали в храме Святителя Николая-чудотворца, который, потеснив научную библиотеку Института, расположился как раз над его операционной, тоже бывшей частью дореволюционной церкви. Здесь многие годы нейрохирургический бог профессор Сергей Николаевич Федоров, забыв о себе, спасал тысячи больных. Тело и душа. Когда мы болеем, то и Бог болеет.

Хоронили Сережу далеко от Москвы – в Абрамцево, где у него дача и где на кладбище лежат его родители, Ноябрьский день выдался необычно ясным, солнечным и морозным. Все страшно замерзли, но никто не уходил. Переминались у свежей могилы. Юра Филатов, глядя на уходящие в синее небо припорошенные снегом высокие ели, сказал: – «Как хорошо, что Сережка такой истинно русский человек – будет лежать среди любимой им русской природы».

Леонид ЛИХТЕРМАН, профессор,

заслуженный деятель науки РФ,

Лауреат Государственной премии России,

Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко

Издательский отдел: +7 (495) 608-85-44 Реклама: +7 (495) 608-85-44,

E-mail: mg-podpiska@mail.ru Е-mail rekmedic@mgzt.ru

Отдел информации Справки: 8 (495) 608-86-95

E-mail: inform@mgzt.ru E-mail: mggazeta@mgzt.ru